倾佳电子功率与电池制造的交汇:碳化硅器件如何革新电池化成与测试技术

倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。

倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!

倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:

倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!

倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!

倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!

第一部分:执行摘要

在电池制造全流程中,化成与测试环节作为决定最终产品性能、成本和安全性的关键工序,正经历一场由功率电子技术驱动的深刻变革。传统上,这一环节是显著的生产瓶颈和能源消耗大户。本报告深入剖析了电池化成与测试系统的技术拓扑、发展趋势,并重点论证了以碳化硅(SiC)为代表的宽禁带半导体功率器件在其中所扮演的颠覆性角色。

报告的核心论点是:SiC功率器件的引入,并非对现有硅(Si)基功率器件(如IGBT)的简单迭代升级,而是一次范式转移。SiC器件凭借其优越的材料特性,实现了极低的开关损耗与导通损耗,使得化成测试系统能够在更高开关频率下运行,从而在根本上解决了传统技术的诸多痛点。

本报告的关键发现包括:

效率与成本的双重优化:基于SiC的能量回收型(Regenerative)化成测试系统,其电能转换效率可突破90%,显著降低了工厂的净能耗和运营成本。放电能量不再以热量形式耗散,而是高效回馈至电网或其他充电通道,从而大幅降低了对散热基础设施的投资,最终降低了电池制造的总拥有成本(TCO)。

功率密度与产能的革命性提升:SiC器件的高频开关特性,使得系统中的磁性元件(电感、变压器)和电容体积得以大幅缩减。这直接促成了化成测试设备功率密度的跃升,意味着在同等占地面积下可以部署更多测试通道,有效缓解了产能瓶颈。

精度与质量的精益求精:SiC器件的快速动态响应能力,赋予了充放电控制系统更高的控制带宽和精度。这使得执行更复杂、更精细的化成协议成为可能,从而能够生成更稳定、更优质的固体电解质界面(SEI)膜,对提升电池的循环寿命、一致性和安全性至关重要。

通过对行业前沿拓扑结构的分析,结合对第三代SiC MOSFET模块(以基本半导体产品为例)的深度案例研究与性能数据对比,本报告得出结论:在新能源汽车和储能产业高速发展的背景下,采用SiC技术构建高效、高密度的能量回收型化成与测试系统,已不再是可选项,而是企业在激烈的市场竞争中构筑核心技术壁垒、实现降本增效和可持续发展的战略必然。

第二部分:电池化成工艺的关键性

2.1 电化学基础:电芯激活与SEI膜的形成机理

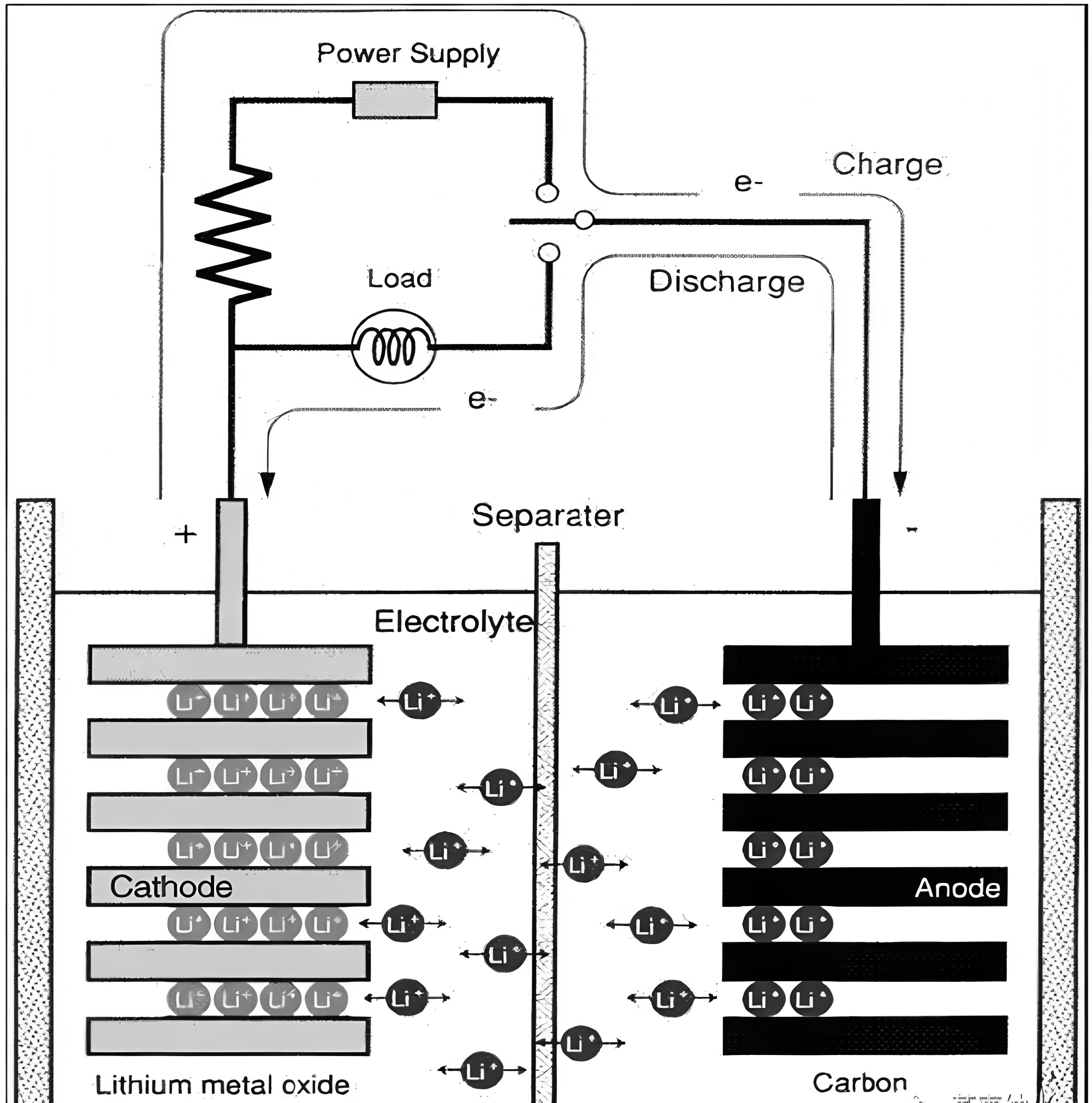

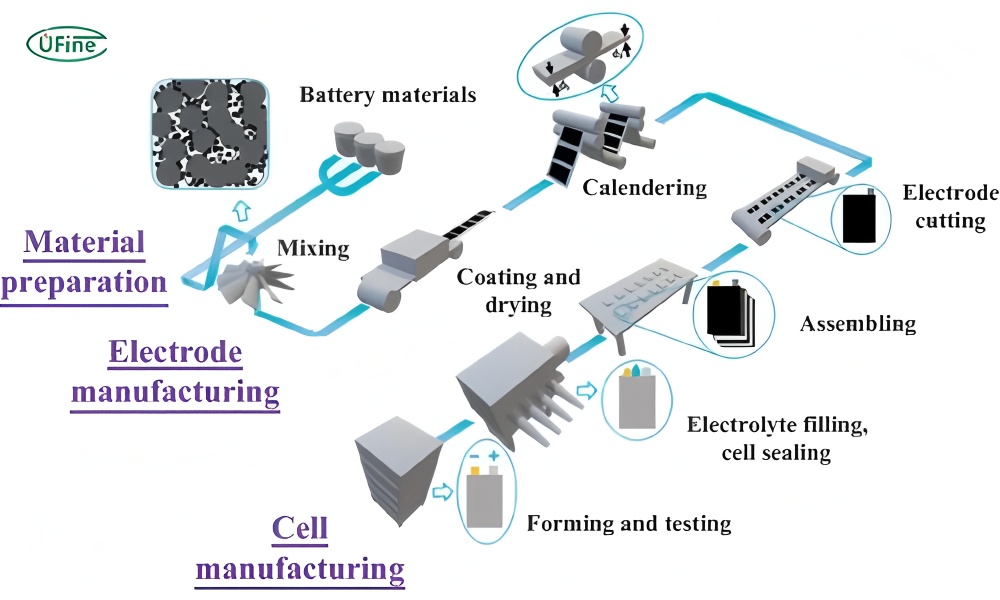

在锂离子电池的制造流程中,化成(Formation)与分容(Grading/Sorting)是电芯组装完成后的最后一道,也是至关重要的电化学激活工序 。化成,本质上是对新制备的电芯进行首次可控的充放电循环。此过程的首要目标,是在电极材料与电解液的界面,特别是负极表面,生成一层稳定、致密的钝化层,即“固体电解质界面膜”(Solid Electrolyte Interphase, SEI)。

SEI膜的形成机理源于电解液在特定电位下的还原分解反应。在首次充电过程中,当负极电位降低到电解液的稳定窗口之外时,电解液中的溶剂分子(如碳酸亚乙酯EC)会发生还原反应,其产物在负极表面沉积,形成一层薄膜 。一个理想的SEI膜应具备两个核心特性:对锂离子高度透明(离子导体),同时对电子完全绝缘(电子绝缘体)。这一特性允许锂离子在充放电过程中自由地嵌入和脱出负极,同时阻止了电子穿透SEI膜与电解液发生持续的副反应,从而有效抑制了电解液的进一步分解,保障了电池体系的长期稳定运行 。

2.2 对电池性能、安全与一致性的决定性影响

化成工艺的优劣,直接决定了SEI膜的质量,进而深刻影响电池全生命周期的各项性能指标。一层均匀、致密且具有柔性的SEI膜,是实现电池长循环寿命、低内阻和高安全性的基石 。化成过程不仅激活了电芯内部的正负极活性物质,改善了其充放电性能,还对其自放电、储存等综合性能产生深远影响 。可以说,化成工艺的精密控制,是在为电池的长期性能“编程”,其在初始阶段设定的退化轨迹,将伴随电池的整个生命周期。

紧随化成之后的分容工序,则是对已激活电芯进行精确的性能筛选。通过标准的充放电测试,精确测量每个电芯的实际容量、内阻、电压平台等关键参数。基于这些数据,将性能相近的电芯进行分组(Binning),以确保后续组装成电池模组或电池包时,内部单体电芯具有高度的一致性。这种一致性对于电池包的整体性能、寿命和安全性至关重要,尤其是在电动汽车这类需要数百甚至数千个电芯串并联的应用中,任何一个“短板”电芯都可能限制整个电池包的可用容量并引发安全风险 。

2.3 制造业的瓶颈:经济与时间成本分析

尽管化成与分容环节至关重要,但它也是电池制造业中公认的主要瓶颈之一。根据电池的化学体系和设计,一个完整的化成周期可能需要数小时甚至数天时间 。例如,以0.1C的低倍率进行一个完整的充放电周期,通常就需要20小时 。这种漫长的工艺时间,极大地限制了生产线的整体产出速率。

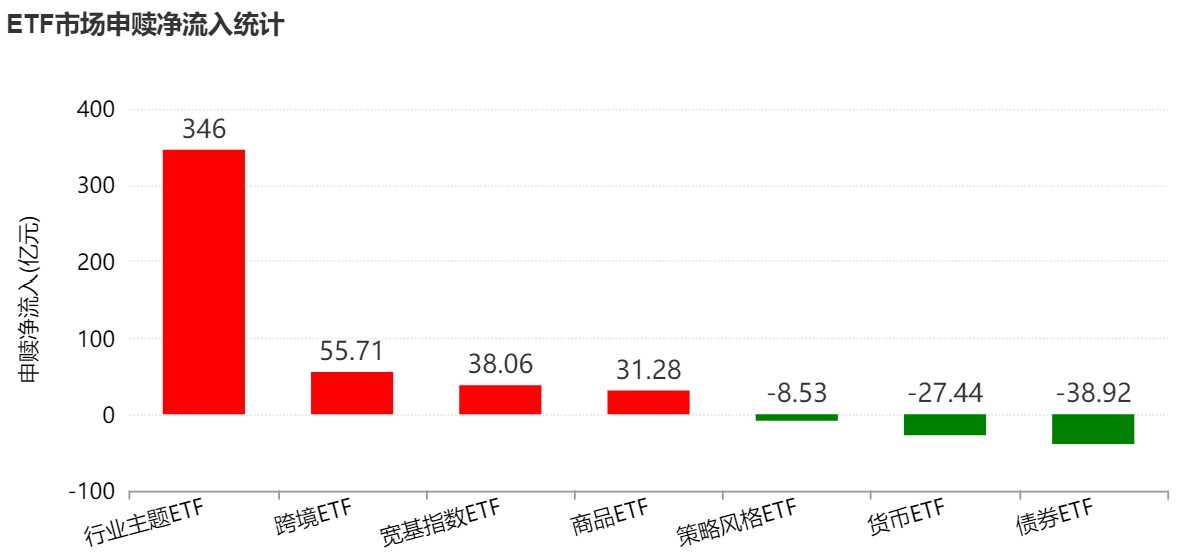

与此同时,该环节的经济成本也极为高昂。据行业分析,化成与分容环节的成本可占到整个电池制造成本的20%至30% 。这笔巨大的开销主要由三部分构成:首先是庞大的固定资产投资,即购置数以千计的化成与分容设备;其次是惊人的能源消耗,传统的非能量回收型设备在电芯放电时,会将所有能量以热量的形式耗散掉;最后是巨大的厂房空间成本,大量的设备占据了宝贵的生产面积。随着全球锂电池需求的爆发式增长,预计到2025年,仅中国市场的锂电池化成与分容设备市场规模就将超过300亿元人民币,这凸显了该环节巨大的经济体量和降本增效的迫切需求 。

在生产实践中,制造商面临着一个核心的矛盾:一方面,为了提升产能和降低单位成本,存在着缩短化成时间、提高化成电流的强烈动机;另一方面,过于激进的化成方案会导致SEI膜质量下降、电芯一致性变差,从而增加废品率,并可能引发远期的质量和安全问题,损害品牌声誉 。这种在“生产效率”与“产品质量”之间的艰难权衡,构成了推动化成与测试系统技术创新的最根本驱动力。市场迫切需要一种既能缩短工艺时间或降低运营成本,又不会牺牲甚至能提升电池质量的新技术路径。这为高效能量回收拓扑和先进功率半导体器件的应用铺平了道路。

第三部分:化成与测试系统的架构演进

3.1 从能量耗散到能量回收:从线性电源到双向开关拓扑的转变

电池化成与测试系统的核心是高精度的程控电源。在早期,为了满足对电压和电流的精确控制要求,系统设计者常采用线性稳压器。线性稳压器结构简单,控制精度高,但其工作原理决定了其效率极低,多余的压降完全以热量形式耗散。对于小容量电池,这种方式尚可接受,但随着动力电池和储能电池的容量越来越大,线性方案产生的巨大热量带来了严峻的热管理挑战,并且极低的能源效率使其在经济上变得不可行 。

向开关电源拓扑的转变是提高效率的第一步。然而,真正的革命性创新在于**双向(Bidirectional)功率变换技术的引入,它使得能量回收(Energy Regeneration)**成为可能 。能量回收的理念是,在电芯的放电测试阶段,不再将宝贵的电能通过电阻负载转化为废热,而是通过双向变流器将这部分能量捕获,并以两种主要方式进行再利用:一是将其回馈至交流电网(Grid-tied),供工厂内其他设备使用;二是在系统内部进行能量调度,直接用于对其他正在充电的电芯进行充电 。

这种从“耗散型”到“回收型”的架构演进,其意义是多方面的。最直接的好处是大幅降低了工厂的净能耗,直接节约了电费支出。更重要的是,它极大地减少了系统的产热量,从而显著降低了对空调和冷却系统的资本投入与运行成本。一个设计精良的能量回收型系统,其能量回收效率可以达到85%甚至超过90% 。这一转变,使得化成车间从一个巨大的“发热源”变成了一个高效的“能源循环中心”。

3.2 现代拓扑结构分析

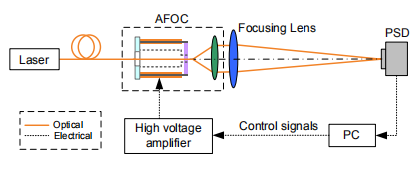

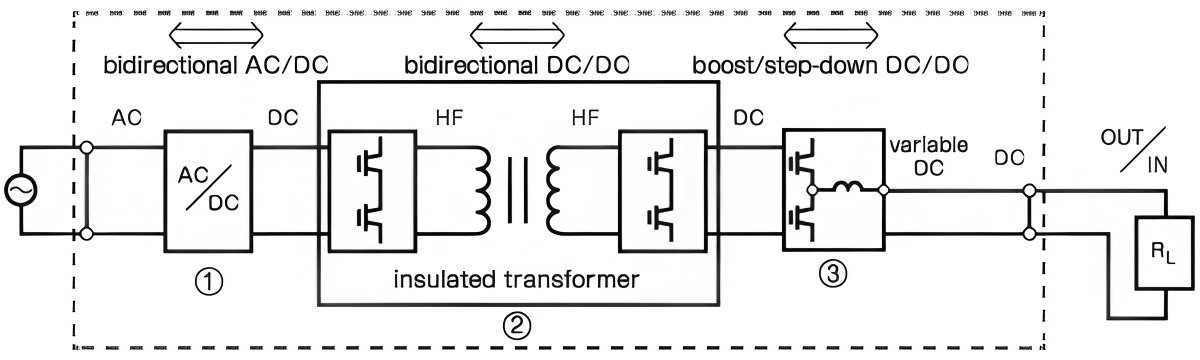

一个典型的现代能量回收型电池化成测试系统,其电气架构通常包含两个核心部分:一个双向的AC/DC前端,负责与电网的能量交换;以及一个或多个双向的DC/DC后端,负责对电池进行精确的充放电控制 。

AC/DC前端(PFC级):该级的主要功能是实现AC电网与系统内部直流母线之间的能量双向流动。在能量回收型系统中,图腾柱(Totem-Pole)PFC拓扑因其结构简洁、效率高而备受青睐。它不仅能在充电时实现高功率因数(PF > 0.95)和低总谐波失真(THD < 5%)的AC-DC转换,还能在放电时将直流母线上的能量高效地逆变回交流电网,满足严格的并网要求 。

DC/DC后端(通道级):这是直接与电池连接的执行单元,每个通道都相当于一个独立的、高精度的双向电源。根据隔离需求和电压等级,可以采用多种拓扑。非隔离的双向降压-升压(Buck-Boost)变换器因其结构简单、成本低,常用于电芯级的测试。对于需要电气隔离或电压差异较大的场景,双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)等隔离型双向DC/DC拓扑则更为常见 。这些变换器必须能够实现快速、平顺的电流方向切换,以满足复杂的测试需求。

这种架构的出现,将化成系统的设计挑战从单纯的电源控制,扩展到了一个复杂的、工厂规模的能源与热管理问题。系统不仅是电网的负载,也是一个电源,必须与电网进行复杂的交互,这对功率变换硬件的效率、动态响应和控制算法都提出了极高的要求。可以说,功率变换器的效率成为了决定整个系统经济性的最关键性能指标。

3.3 关键技术需求与发展趋势

随着电池技术的飞速发展,市场对化成与测试系统的要求也在不断提高,形成了清晰的技术发展趋势:

更高精度与控制能力:为了生成高质量的SEI膜和实现更精细的电芯分选,业界对电压和电流的控制精度要求越来越严苛,典型值已达到±0.02%的水平 。

更高功率与更快动态响应:为了缩短测试时间、提高产线吞吐率,单通道的功率等级不断提升。同时,系统需要在充放电模式之间实现毫秒级的快速切换(例如,10ms以内),以模拟真实的动态工况(如电动汽车的加减速)。

更高效率与功率密度:降低运营成本(电费、厂房租金)和设备成本(散热系统)是永恒的主题。这驱动着系统向更高的转换效率和更高的功率密度发展,即在更小的体积内集成更多的测试通道 。

更强的安全性与可靠性:在一个同时处理成千上万个电芯的系统中,任何一个点的失效都可能导致严重后果。因此,系统必须具备完善的过压、过流、过温等多重保护功能,并确保长期运行的稳定可靠 。

这些技术需求的演进,特别是对更高开关频率和更快动态响应的追求,为传统硅基功率器件带来了巨大挑战。IGBT等器件因其固有的物理限制,在高频应用中开关损耗巨大,难以满足新一代系统的要求。这为具有革命性优势的宽禁带半导体器件,尤其是SiC MOSFET,创造了理想的应用舞台。

第四部分:SiC功率器件的出现:功率变换的范式转移

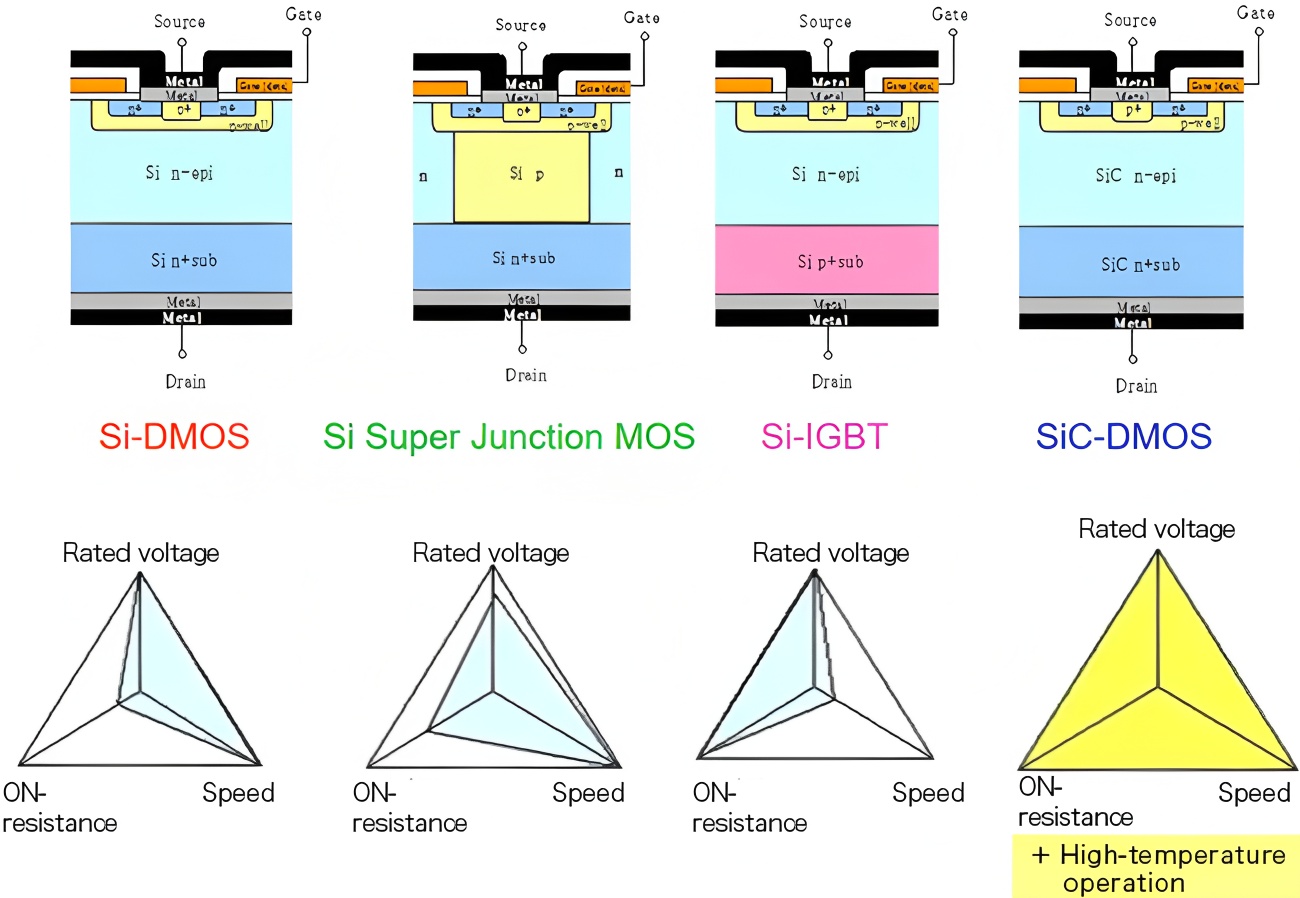

4.1 基础对比:SiC MOSFET vs. Si IGBT

碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体的代表,其相对于传统硅(Si)材料在物理性质上具有根本性的优势,这些优势直接转化为功率器件性能的代际飞跃 。

表1:关键材料属性对比:SiC vs. Si

| 属性 | 硅 (Si) | 碳化硅 (4H-SiC) | 对功率器件的影响 |

|---|---|---|---|

| 禁带宽度 (Bandgap Energy) | ~1.12eV | ~3.26eV | 更高的工作结温,更低的漏电流 |

| 临界击穿场强 (Critical Electric Field) | ~0.3MV/cm | ~3.0MV/cm (约10倍) | 在相同耐压下器件更薄,导通电阻$R_{DS(on)}$更低 |

| 热导率 (Thermal Conductivity) | ~1.5W/cm⋅K | ~4.9W/cm⋅K (约3倍) | 优异的散热能力,可减小散热器体积,提高可靠性 |

| 电子饱和漂移速率 (Electron Saturation Velocity) | ~1.0×107cm/s | ~2.0×107cm/s (约2倍) | 更高的开关频率潜力 |

这些材料属性的差异,使得SiC MOSFET在与同电压等级的Si IGBT进行比较时,展现出全方位的性能优势。

4.2 开关损耗分析与高频工作能力

开关损耗是功率器件在开关瞬态(开通和关断过程)中产生的能量损失,是限制开关频率提升的主要因素。Si IGBT作为一种双极型器件,其导通依赖于电子和空穴两种载流子。在关断时,存储在器件内部的少数载流子需要时间复合,这导致了一个明显的“拖尾电流”(tail current)现象,造成了巨大的关断损耗(Eoff)。

相比之下,SiC MOSFET是单极型器件,其导通仅依赖于多数载流子(电子),不存在少数载流子的存储和复合问题。因此,SiC MOSFET在关断时几乎没有拖尾电流,其关断损耗$E_{off}极低。实验数据显示,在同等工况下,SiCMOSFET的E_{off}可以比Si IGBT低75%甚至更多 。

极低的开关损耗,加上其体二极管(或集成的SiC SBD)极小的反向恢复电荷(Qrr),使得SiC MOSFET能够在远高于Si IGBT的频率下高效工作。通常,Si IGBT的应用频率被限制在15-20 kHz左右,而SiC MOSFET则可以轻松工作在50-200 kHz甚至更高的频率范围,同时保持极高的效率 。

4.3 导通损耗:RDS(on) 与 VCE(sat) 的权衡

导通损耗是器件在导通状态下的功率损耗。Si IGBT的导通压降V_{CE(sat)}在一定范围内相对固定,而SiCMOSFET则表现为纯阻性,其导通损耗由导通电阻R_{DS(on)}和电流的平方决定(Pcond=I2×RDS(on))。

得益于SiC高达10倍的临界击穿场强,1200V及以上的高压SiC MOSFET可以在极薄的漂移层内实现高耐压,从而获得极低的单位面积导通电阻。这使得高压SiC MOSFET的导通损耗足以与Si IGBT相媲美,尤其是在中低负载电流下,由于IGBT存在开启电压,SiC MOSFET的导通损耗优势更为明显 。

温度特性方面,SiC MOSFET的R_{DS(on)}随温度升高而增大的正温度系数特性,有助于器件在并联应用中实现天然的均流,但也会导致高温下导通损耗增加。然而,先进的SiCMOSFET工艺已经能够很好地控制这种温漂。

4.4 热性能及其系统级影响

SiC材料高达3倍于Si的热导率,意味着在器件内部产生的热量可以更快速、更有效地传导至封装外壳和散热器 。这一特性结合SiC器件本身更低的总损耗,带来了显著的系统级优势:可以使用体积更小、重量更轻、成本更低的散热系统(包括风扇、水冷板等),这对于提升整个化成测试系统的功率密度和降低成本至关重要 。此外,SiC器件能够稳定工作在更高的结温下(典型值为175°C或200°C),远高于Si IGBT的125°C-150°C,这为系统在严苛环境下的可靠运行提供了更大的安全裕量 。

从Si IGBT到SiC MOSFET的转变,不仅仅是替换一个元器件,它从根本上改变了功率变换器的损耗构成。在低频IGBT系统中,开关损耗和导通损耗往往是主要矛盾。而在高频SiC系统中,开关损耗被大幅削减,设计优化的焦点随之转移到如何进一步降低导通损耗,以及如何设计与之匹配的高频磁性元件和优化高频下的EMI问题。这种转变要求工程师进行全面的系统级重新思考和优化。同时,SiC器件极快的开关速度(高dv/dt和di/dt)虽然是其效率优势的来源,但也对电路的寄生参数和门极驱动设计提出了更高的要求,需要通过优化的PCB布局(如减小功率回路电感)和先进的驱动技术(如采用开尔文源极接法)来充分释放其性能潜力,并抑制潜在的振荡和电磁干扰问题 。

第五部分:量化SiC在现代电池化成系统中的价值

5.1 效率与节能:降低总拥有成本(TCO)

SiC器件更低的导通损耗和开关损耗,直接转化为电池化成测试通道更高的“墙到电池”(wall-to-battery)和“电池到墙”(battery-to-wall)的往返效率。在一个大规模部署的能量回收型系统中,这种效率的提升会带来显著的经济效益,从而降低系统的总拥有成本(TCO)。

TCO的降低体现在多个层面:

直接电能节省:更高的转换效率意味着从电网获取的电能更少,以及从放电电池回收的电能更多,两者共同作用降低了工厂的净电费支出 。

冷却成本降低:系统总损耗的降低意味着产生的废热减少。这不仅降低了为化成设备本身配置散热系统的成本,更重要的是,它减轻了整个厂房的空调(HVAC)负荷,这部分资本支出和运营成本在大型电池工厂中是相当可观的 。

更高的能量回收率:更高的逆变效率确保了在放电时,更大比例的电池能量能够被成功地回馈到电网或系统内部,进一步放大了节能效果 。

尽管SiC器件的单体采购成本目前仍高于同规格的Si IGBT,但在系统层面,由效率提升带来的运营成本节省,以及由功率密度提升带来的资本成本节省,使得采用SiC的方案在全生命周期内具有更优的经济性。

5.2 功率密度与可扩展性

SiC器件的高频工作能力是实现系统小型化和功率密度提升的核心驱动力。根据开关电源的基本原理,当开关频率提高时,实现相同功率转换所需的电感和电容值会减小,从而使得这些无源元件的物理尺寸、重量和成本都得以降低 。

这种小型化效应与SiC带来的散热系统简化相结合,共同促成了化成测试通道功率密度的革命性提升。更高的功率密度意味着可以在一个标准机柜内容纳更多的测试通道,或者在保持通道数量不变的情况下大幅缩小机柜尺寸。对于寸土寸金的现代化电池工厂而言,这种对厂房占地面积的节省,直接转化为资本支出的减少和土地利用率的提高,其经济价值不容小觑 。这种由SiC带来的高效率和高功率密度之间形成了正向循环:更高效的通道产热更少,允许通道间距更近;更紧凑的布局进一步提升了整柜的功率密度,这种乘数效应是SiC技术在系统级价值创造中的一个关键体现。

5.3 精度与控制能力

电池化成与测试不仅是能量的传递,更是信息的采集与控制过程。SiC MOSFET极快的开关速度使其所在的功率变换器能够拥有更宽的控制环路带宽。这为系统带来了前所未有的高动态响应性能 。

这种高动态性能的价值体现在:

高保真波形复现:系统能够更精确地追踪复杂的、动态变化的充放电电流或功率曲线。这对于模拟电池在电动汽车中的真实工况(如城市驾驶循环、急加速等)至关重要,使得测试结果更能反映电池的实际应用性能 。

先进的化成协议开发:高控制精度和快速响应能力为研究和应用更先进的化成协议(例如,包含高频脉冲电流的化成方案)提供了硬件基础。这类协议被认为有可能在保证甚至提升SEI膜质量的前提下,缩短化成时间。

高级诊断功能:快速的功率控制能力也是实现高级电池诊断技术(如电化学阻抗谱EIS在线测量)的前提。通过向电池注入不同频率的激励信号并分析其响应,可以获得关于电池内部状态(如内阻、电荷转移电阻等)的丰富信息,从而更深入地评估电池的健康状态(SoH)。

因此,基于SiC的化成测试系统不仅仅是一个“充放电机”,更是一个高精度的“电化学分析仪器”。它所提供的高保真控制能力,可能为电池制造商开辟新的价值空间。例如,通过更精细的测试和分选,制造商能够筛选出性能顶尖的“黄金”电芯,并将其应用于对性能要求极高的领域(如高性能跑车、航空航天),从而实现产品差异化和更高的利润率。在这种模式下,化成测试环节从一个纯粹的成本中心,转变为一个创造附加值的利润中心。

第六部分:案例研究:第三代SiC功率模块性能深度剖析

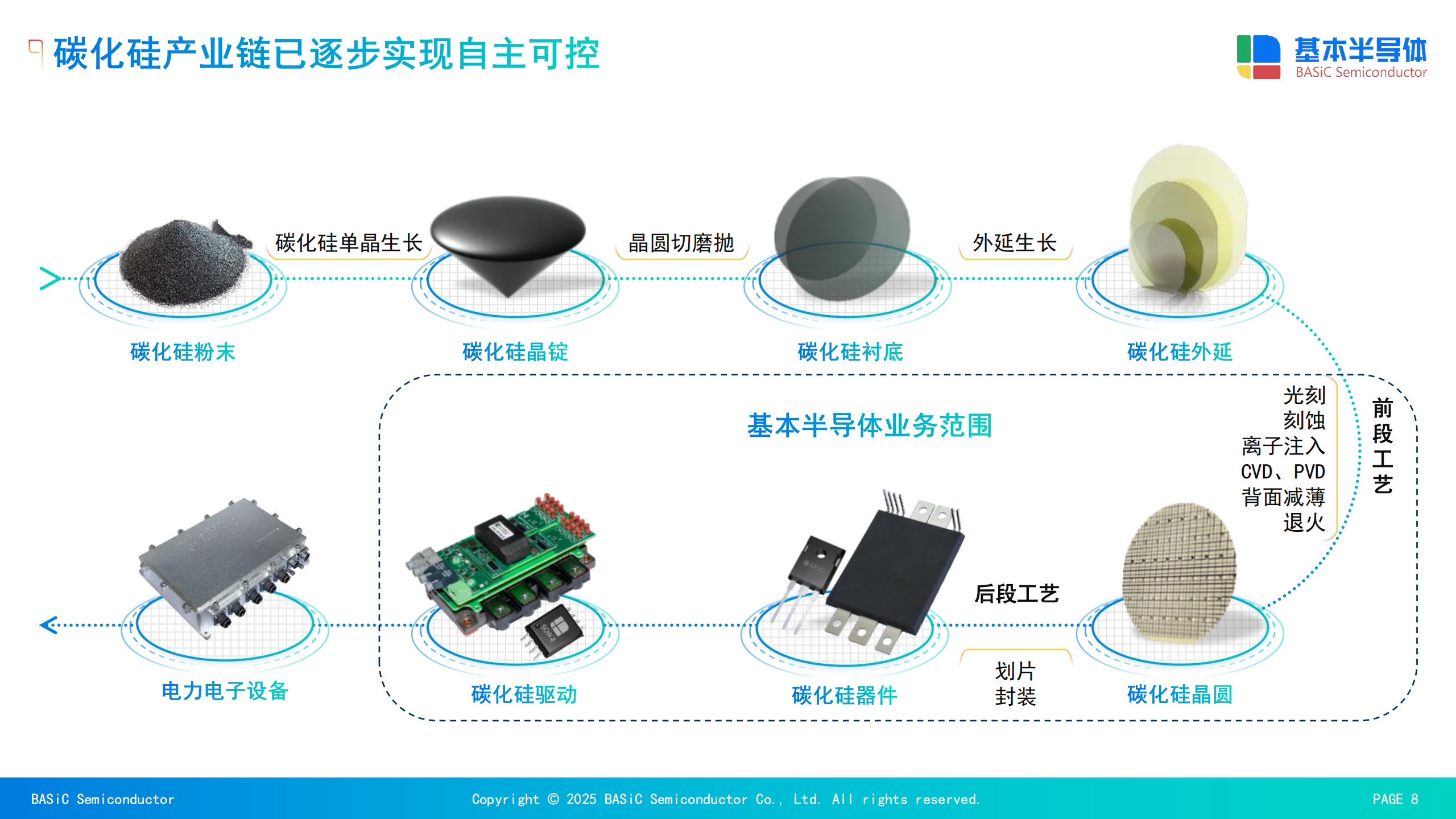

为了将理论优势转化为可量化的实际价值,本节将基于基本半导体(BASIC Semiconductor)提供的详细产品资料,对现代SiC功率器件的性能进行深入的案例分析。分析将聚焦于其在电池化成与测试这类高效率、高密度双向变流器应用中的具体表现。

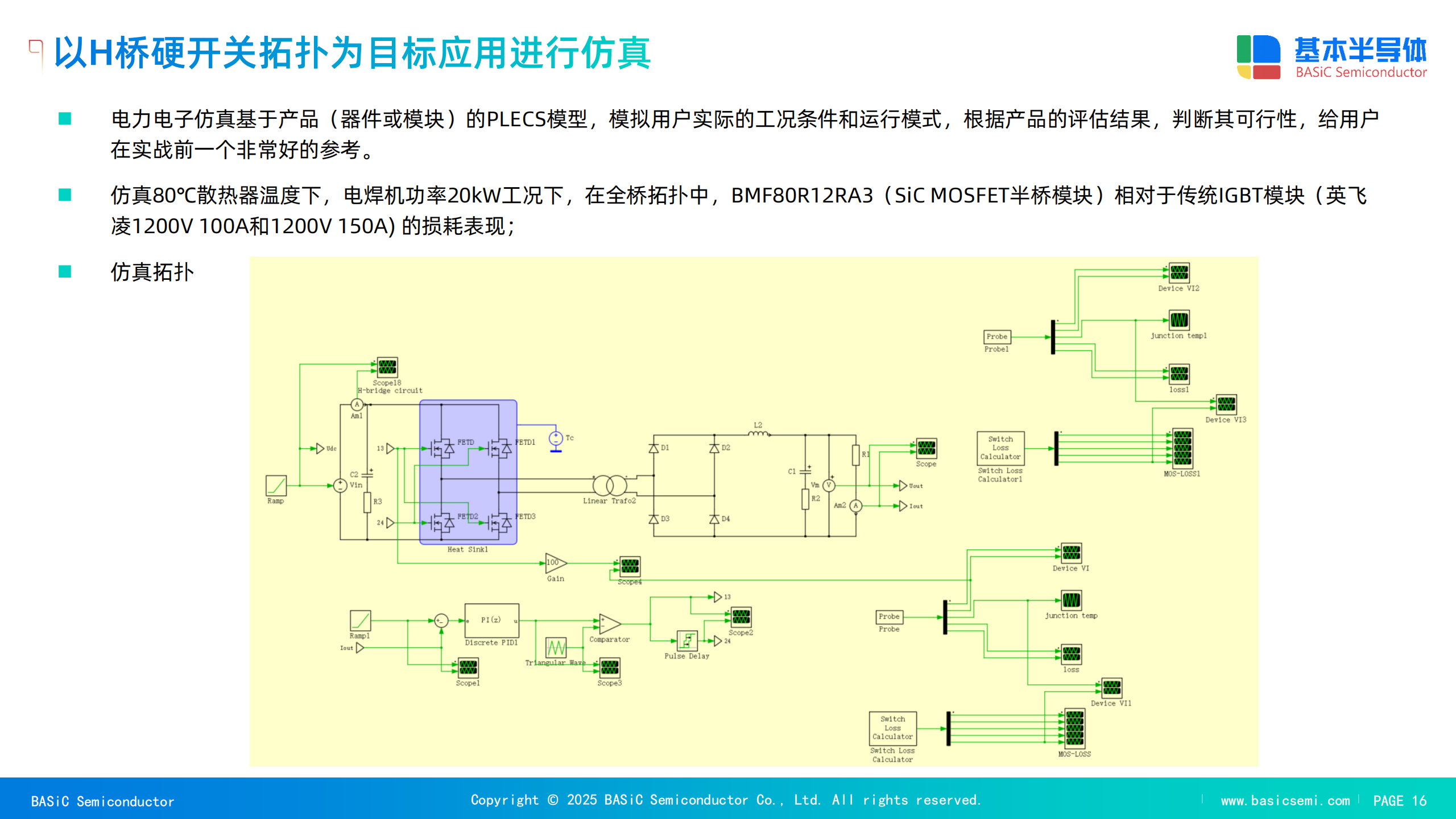

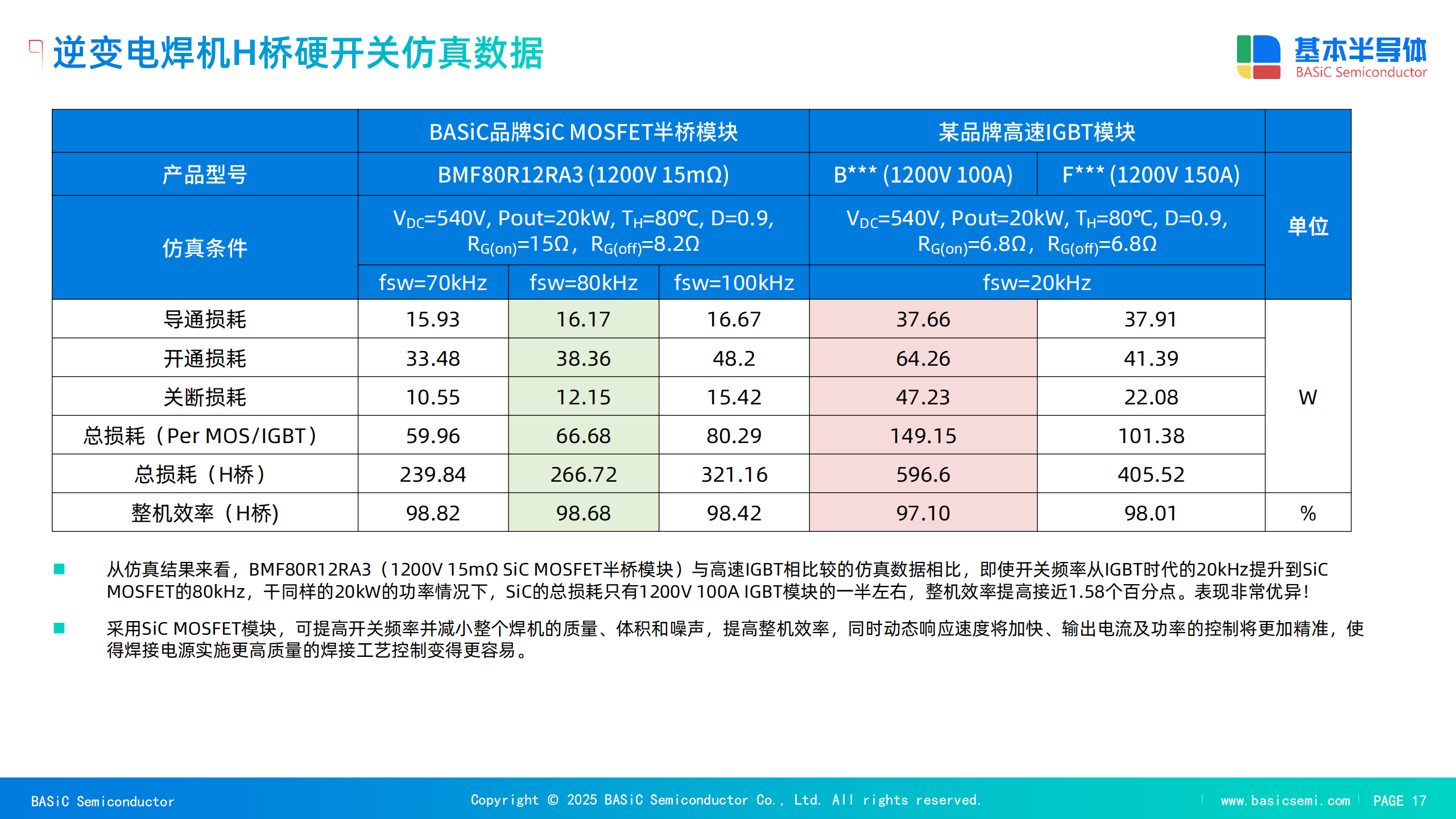

6.1 直接仿真对比:SiC MOSFET vs. 高速Si IGBT

在基本半导体提供的工业模块产品介绍中,有一项针对20kW H桥拓扑的电力电子仿真,该仿真直接对比了其1200V SiC MOSFET模块(BMF80R12RA3)与两款业界知名品牌的高速IGBT模块的性能。尽管应用场景是焊机,但其H桥拓扑与电池测试通道的DC/DC级高度相似,因此该仿真结果具有极高的参考价值 。

表2:20kW H桥拓扑仿真结果对比:BMF80R12RA3 (SiC) vs. 高速IGBT

| 功率器件 | 开关频率 (fsw) | H桥总损耗 | H桥整机效率 |

|---|---|---|---|

| 基本半导体 SiC MOSFET (BMF80R12RA3) | 70 kHz | 239.84 W | 98.82% |

| 基本半导体 SiC MOSFET (BMF80R12RA3) | 80 kHz | 321.16 W | 98.42% |

| 基本半导体 SiC MOSFET (BMF80R12RA3) | 100 kHz | 266.72 W* | 98.68%* |

| 品牌B* 高速IGBT** | 20 kHz | 596.6 W | 97.10% |

| 品牌F* 高速IGBT** | 20 kHz | 405.52 W | 98.01% |

*注:源文件中SiC模块在100kHz下的损耗数据(266.72 W)低于80kHz下的数据(321.16 W),这可能存在数据记录或仿真条件设置上的不一致。然而,即便参考80kHz的数据,结论依然显著。

仿真结果分析: 该仿真结果提供了极具说服力的证据。首先,Si IGBT模块的开关频率被限制在20 kHz,这符合其技术特性。在此频率下,性能较好的IGBT模块(品牌F***)总损耗为405.52 W。相比之下,SiC MOSFET模块即使在80 kHz(4倍于IGBT的开关频率)下运行,其总损耗也仅为321.16 W,比性能最好的IGBT还要低约21%。如果与品牌B***的IGBT相比,损耗降低了近46%。

这一数据清晰地展示了SiC技术的双重优势:

效率优势:在可比的功率输出下,SiC方案的损耗显著更低,直接带来了更高的系统效率(98.42% vs. 98.01%)。

频率优势:SiC方案能够在数倍于IGBT的频率下运行,同时仍然保持更低的损耗。

将此结论外推至电池化成测试系统,其意义是巨大的。一个拥有数千个测试通道的大型化成工厂,每个通道节省的数百瓦损耗将汇聚成兆瓦级的总功率节省。例如,假设一个拥有5000个通道的工厂,每个通道若能节省200W的功耗,则整个工厂的瞬时运行功耗将降低1兆瓦(MW)。这不仅意味着每年数百万美元的电费节省,还意味着制冷系统的容量可以减少1兆瓦,这在资本投入和运营维护上都是一笔巨大的节省。

6.2 竞争性基准测试:器件静态与动态性能

基本半导体的产品资料提供了其第三代(G3)平面栅SiC MOSFET与业界主流竞品的详细参数对比,这为我们提供了洞察当前技术水平和设计权衡的窗口。以1200V 40mΩ的B3M040120Z器件为例进行分析 。

表3:1200V SiC MOSFET关键参数基准测试

| 参数 | BASIC (G3, B3M040120Z) | BASIC (G2, B2M040120Z) | C*** (G3, Planar) | I*** (M1H, Trench) | 单位 |

|---|---|---|---|---|---|

| 工艺类型 | 平面栅 | 平面栅 | 平面栅 | 沟槽栅 | - |

| RDS(on) @ 25°C | 40 | 40 | 40 | 39 | mΩ |

| RDS(on) @ 175°C | 75 | 70 | 68 | 77 | mΩ |

| VGS(th) @ 25°C | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.2 | V |

| QG | 85 | 90 | 99 | 39 | nC |

| FOM (RDS(on)×QG) | 3400 | 3600 | 3960 | 1521 | mΩ·nC |

| Eon @ 25°C, 40A | 663 | 810 | 630 | 600 | µJ |

| Eoff @ 25°C, 40A | 162 | 170 | 230 | 170 | µJ |

| Qrr @ 125°C, 40A | 0.54 | 0.62 | 0.50 | 0.57 | µC |

参数分析:

静态参数:BASIC的G3产品(B3M040120Z)在RDS(on)、FOM值(品质因数,越小越好)等方面与C的同代平面栅产品性能相当,且优于其自家的G2产品。与I的沟槽栅产品相比,可以看到不同技术路线的权衡:沟槽栅器件凭借极低的栅极电荷QG获得了卓越的FOM值,理论上开关损耗更低;但其$V_{GS(th)}更高,且高温下R_{DS(on)}的增幅较大。这表明,对于一个以高频开关为主、导通时间较短的应用,沟槽栅可能更有优势;而对于一个在高温下长时间导通、导通损耗占主导的应用,具有更优高温R_{DS(on)}$特性的平面栅器件可能表现更佳。

动态参数:双脉冲测试数据显示,B3M040120Z的开关性能极具竞争力。其开通损耗Eon(663 µJ)与竞品处于同一水平,而关断损耗Eoff(162 µJ)则表现突出,是几款对比产品中最低的。极低的E_{off}是SiCMOSFET相比IGBT的核心优势,也是其能够实现高频高效的关键。体二极管的反向恢复电荷Q_{rr}在高温下也保持在较低水平,这对于降低硬开关应用中的开通损耗和提高系统可靠性至关重要。

这一对比揭示了SiC市场并非同质化。不同的制造商根据其技术路线和目标应用,对器件参数进行了不同的优化。因此,对于电池化成与测试系统的设计者而言,选择“最好”的器件并非简单地看某一项指标,而是需要根据自身系统的拓扑结构、开关频率、负载特性和热管理方案,综合评估器件在实际工作条件下的总损耗,做出最合适的选择。

6.3 先进模块与器件特性

除了芯片本身,封装和模块集成技术对于发挥SiC器件的性能同样至关重要。

集成SiC SBD:在SiC MOSFET模块内部集成或共封装一个SiC肖特基二极管(SBD)作为续流二极管,是一种提升性能的有效手段。SiC SBD几乎没有反向恢复行为,且正向压降低。这不仅能大幅降低续流期间的损耗,更重要的是,它避免了SiC MOSFET自身体二极管在导通时可能发生的双极性退化问题,从而显著提升了模块的长期可靠性 。

先进封装材料:在功率模块中,陶瓷基板的热性能和机械可靠性至关重要。采用氮化硅(Si3N4)AMB陶瓷基板,相比传统的氧化铝(Al2O3)基板,具有更高的抗弯强度和优异的耐热冲击能力。这意味着在电池测试系统频繁的功率循环下,模块不易因热应力失配而分层或开裂,可靠性更高 。

开尔文源极连接:在分立器件和模块中采用4引脚或多引脚封装,提供一个独立的“开尔文源极”引脚,是优化高速开关性能的关键技术。它将门极驱动回路的返回路径与主功率回路的源极连接点分开,有效消除了公共源极电感上的压降对门极驱动电压的干扰,从而实现更快速、更干净、更可靠的开关过程 。

第七部分:未来展望与战略建议

7.1 电池测试与化成技术的发展轨迹

展望未来,电池化成与测试技术将沿着智能化、高效化和集成化的方向持续演进。

与先进诊断技术融合:未来的测试系统将不仅仅是充放电设备,更是先进的电池状态诊断平台。系统将深度集成电化学阻抗谱(EIS)在线测量、差分电压/容量分析(DV/dQ)等高级诊断算法 。通过在测试过程中注入高频信号并分析响应,系统能够实时获取电池内部更深层次的健康状态信息,如电荷转移电阻、SEI膜阻抗等。SiC器件卓越的高频开关能力,为实现这些高频诊断技术提供了理想的硬件基础。

更高功率与更高集成度:随着电动汽车快充技术和大规模储能系统的发展,对大容量、高倍率电池的测试需求日益增长。这将推动测试设备向单通道更高功率、整机更高集成度的方向发展。SiC技术带来的高功率密度优势将在此趋势中扮演核心角色 。

智能化与数据驱动:未来的化成工艺将更加依赖数据驱动的智能算法。通过大数据分析和机器学习,可以根据电芯的初始状态实时优化化成协议,实现“一芯一策”的个性化化成,以在最短时间内达到最佳的电化学性能。这要求测试系统具备极高的控制灵活性和数据处理能力。

7.2 对系统设计者的战略建议

面对上述趋势,电池化成与测试系统的设计者和制造商应采取以下战略,以保持技术领先和市场竞争力:

全面拥抱SiC技术:压倒性的证据表明,对于新建的高功率、高效率电池化成与测试系统,SiC是无可争议的最优技术选择。继续沿用Si IGBT技术将意味着产品在能效、功率密度、占地成本和总拥有成本等关键指标上全面落后。尽早完成技术路线的切换,是赢得未来市场的先决条件。

聚焦系统级协同优化:要完全释放SiC的潜力,必须采取系统性的设计思维。这不仅仅是替换功率开关,而是需要对整个功率变换器进行重新设计和优化。关键措施包括:采用低寄生电感的PCB布局和母排设计,以适应SiC的高速开关;选用与之匹配的先进门极驱动方案(如具备米勒钳位、软关断功能的驱动芯片);以及重新设计热管理系统,以充分利用SiC的耐高温和高热导率特性。

优先考虑模块化与可扩展性:电池市场的需求是多样化的,从小型消费电池到大型储能模块,规格差异巨大。因此,设计模块化的功率通道至关重要。基于标准封装的SiC功率模块(如34mm, 62mm等)或分立器件,设计标准化的功率“积木”,通过简单的并联即可灵活扩展电流和功率等级,能够以更低的研发成本和更快的上市速度,满足不同客户的需求 。

深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:

倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:

新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;

交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;

数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。

公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。

需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜

结论

综上所述,SiC功率器件正以其无与伦比的性能优势,成为推动下一代电池化成与测试系统发展的核心引擎。通过提供前所未有的高效率、高功率密度和高精度控制,SiC技术使得电池制造商能够打破长期以来在“生产速度”与“产品质量”之间的两难困境。它不仅能够大幅降低电池生产的能源成本和空间成本,更有潜力通过实现更先进的化成与诊断协议,从根本上提升电池的性能和可靠性。对于致力于在蓬勃发展的能源存储领域保持领先地位的设备制造商和电池生产商而言,深入理解并积极部署SiC技术,将是其未来成功的关键所在。

审核编辑 黄宇