有机电化学晶体管(OECT)因其低工作电压、高信号放大能力和生物相容性,在便携式生物传感器领域极具潜力。然而,传统OECT的致密活性层严重限制了离子渗透与传输效率,导致跨导和灵敏度不足。当前,开发兼具高灵敏度、高选择性且能检测痕量生物分子的便携设备,仍是疾病早期预警和精准医疗的重大挑战。

受人体嗅觉系统中定向离子通道的启发,同济大学黄佳教授、徐洋教授、祖国庆助理教授合作团队通过液晶模板策略,首次开发出定向纳米通道半导体气凝胶及气凝胶基OECT。其中垂直纳米通道结构显著提升了离子传输效率,使跨导高达118.5 mS,较同类尺寸OECT提升4-10倍。基于此的微流控生物传感器系统对尿酸(UA)、免疫球蛋白G(IgG)和DNA的检测限分别达1 pM、0.01 fg mL⁻¹和0.1 pM,比传统器件低1-3个数量级,可实时检测尿液、血清等体液中的痕量生物标志物。

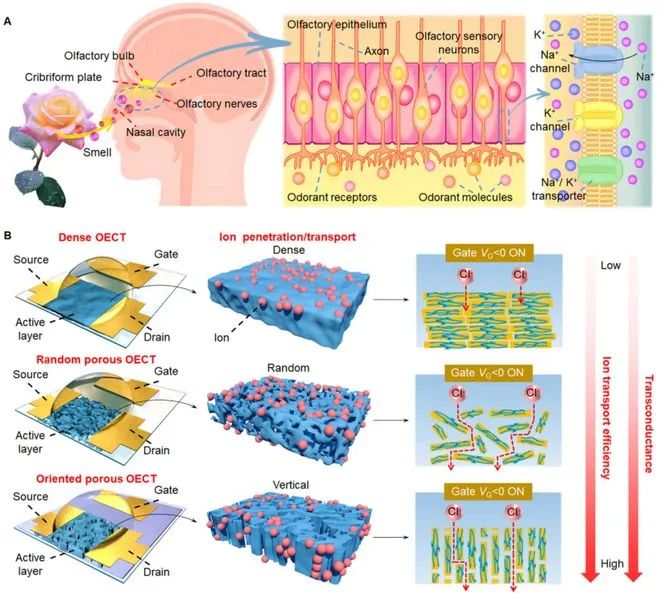

图1 展示了仿生设计理念:人体嗅觉神经元通过垂直排列的离子通道实现高效跨膜传输(图1A),团队据此设计垂直纳米通道气凝胶活性层(图1B),优化离子扩散路径。图2揭示了材料制备与结构:液晶单体RM257在取向层(聚酰亚胺或DMOAP)引导下形成水平或垂直排列的模板,经紫外光聚合和冻干后获得纳米通道气凝胶(图2A)。半导体聚合物(如p(g2T-T))沉积于模板中形成气凝胶薄膜(图2B),其垂直通道(孔径20–200 nm)在偏光显微镜下呈各向异性(图2C),扫描电镜清晰显示孔道垂直于膜表面(图2D-E)。氮吸附测试证实其高比表面积(163.8 m² g⁻¹)和贯通孔结构(图2F)。

图1仿生定向纳米通道半导体气凝胶OECT的设计:(A)人体嗅觉系统结构与工作机制;(B)致密、随机多孔与定向多孔OECT的结构及离子渗透/传输示意图(黄色为聚合物骨架,蓝色为半导体涂层)。

图2定向纳米通道半导体气凝胶及OECT的制备与微观结构:(A)气凝胶基OECT制备流程;(B)水平/垂直纳米通道气凝胶薄膜照片;(C)偏光显微图像(插图为锥光图);(D)截面与(E)表面扫描电镜图像;(F)氮气吸附-脱附曲线及孔径分布。

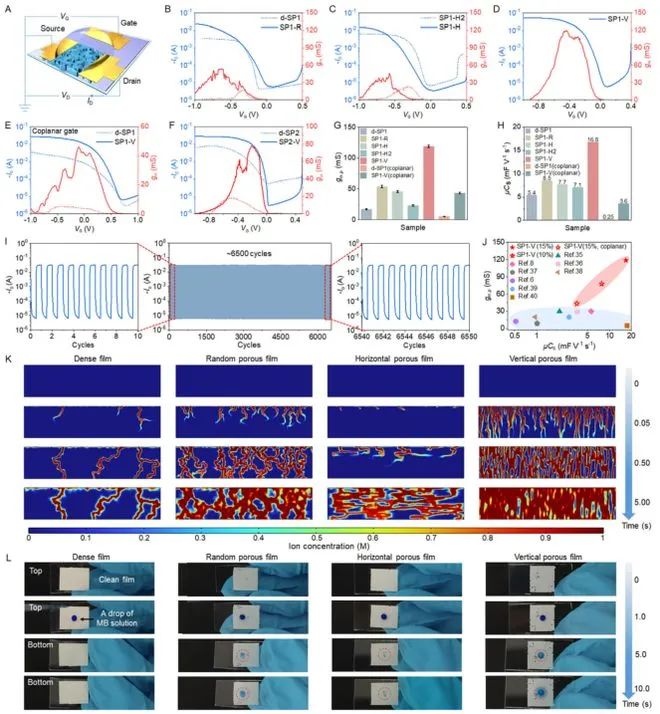

图3验证了电学性能:垂直通道OECT(SP1-V)的跨导(118.5 mS)和μCₛ(16.8 mF V⁻¹ s⁻¹)远超致密器件(图3B-G)。离子传输模拟表明,垂直结构因提供短而连续的离子路径(图3K),5秒内离子浓度较随机孔结构高200%,亚甲蓝扩散实验进一步证实其质量传输优势(图3L)。器件稳定性优异(>6500次循环,图3I),跨导性能领跑同类研究(图3J)。

图3气凝胶基OECT的电学性能:(A)共面栅结构示意图;(B-F)不同活性层的转移曲线与跨导曲线;(G)峰值跨导对比;(H)μCₛ值对比;(I)SP1-V器件的循环稳定性;(J)与已报道器件的性能对比;(K)离子浓度分布模拟;(L)亚甲蓝在不同薄膜中的扩散实验。

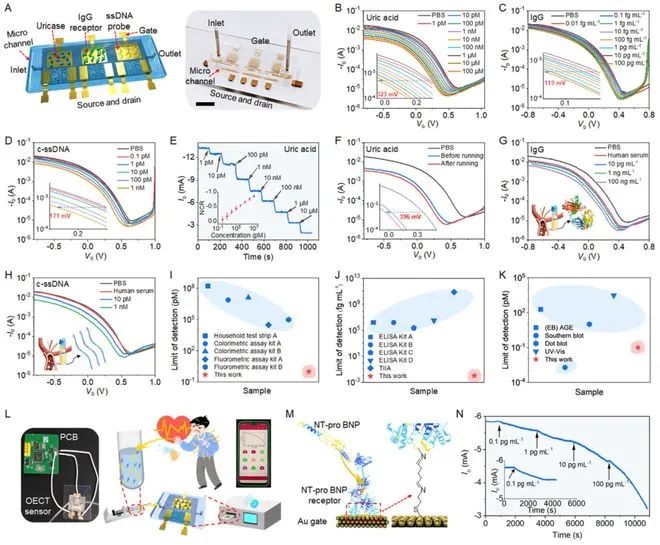

图4展示了传感应用:垂直通道OECT功能化后,对UA(尿酸酶修饰电极)、IgG(抗体修饰)和DNA(ssDNA探针)均实现超灵敏检测(图4A-C)。UA传感器检测限低至1 pM(图4D-E),且抗干扰性强(图4F);IgG和DNA传感器的检测限分别达0.01 fg mL⁻¹(图4G-H)和0.1 pM(图4J-K),选择性显著(图4I,L)。其性能超越现有晶体管传感器和商用设备(图4M-O)。

图4垂直通道气凝胶OECT生物传感器的性能:(A-C)UA/IgG/DNA检测机制;(D,G,J)不同浓度分析物下的转移曲线;(E,H,K)电压偏移与浓度的关系;(F,I,L)选择性测试;(M-O)与现有技术的检测限对比。

图5聚焦系统集成:多通道微流控系统同步检测UA/IgG/DNA(图5A-D),在尿液和血清中成功追踪运动后UA上升(图5F)及痕量IgG/DNA(图5G-H)。检测限优于家用试纸、ELISA试剂盒等(图5I-K)。无线蓝牙模块集成(图5L)实现了心衰标志物NT-proBNP的实时监测(检测限0.1 pg mL⁻¹,图5N),数据可通过手机传输。

图5气凝胶传感器的应用:(A)多通道微流控系统示意图;(B-D)对UA/IgG/DNA的响应;(E)实时电流响应;(F)运动前后尿液UA检测;(G-H)血清中IgG/DNA检测;(I-K)检测限对比;(L)无线传感器系统;(M)NT-proBNP受体修饰示意图;(N)实时响应曲线。

未来展望

该研究证实垂直纳米通道气凝胶可显著优化离子传输路径,为OECT带来超高跨导与灵敏度。未来团队将优化分子识别策略与器件架构,进一步提升复杂生物环境中的传感性能。这一平台有望推动健康监测与疾病诊断技术的革新。

来源:高分子科学前沿